I. Le règne des pires

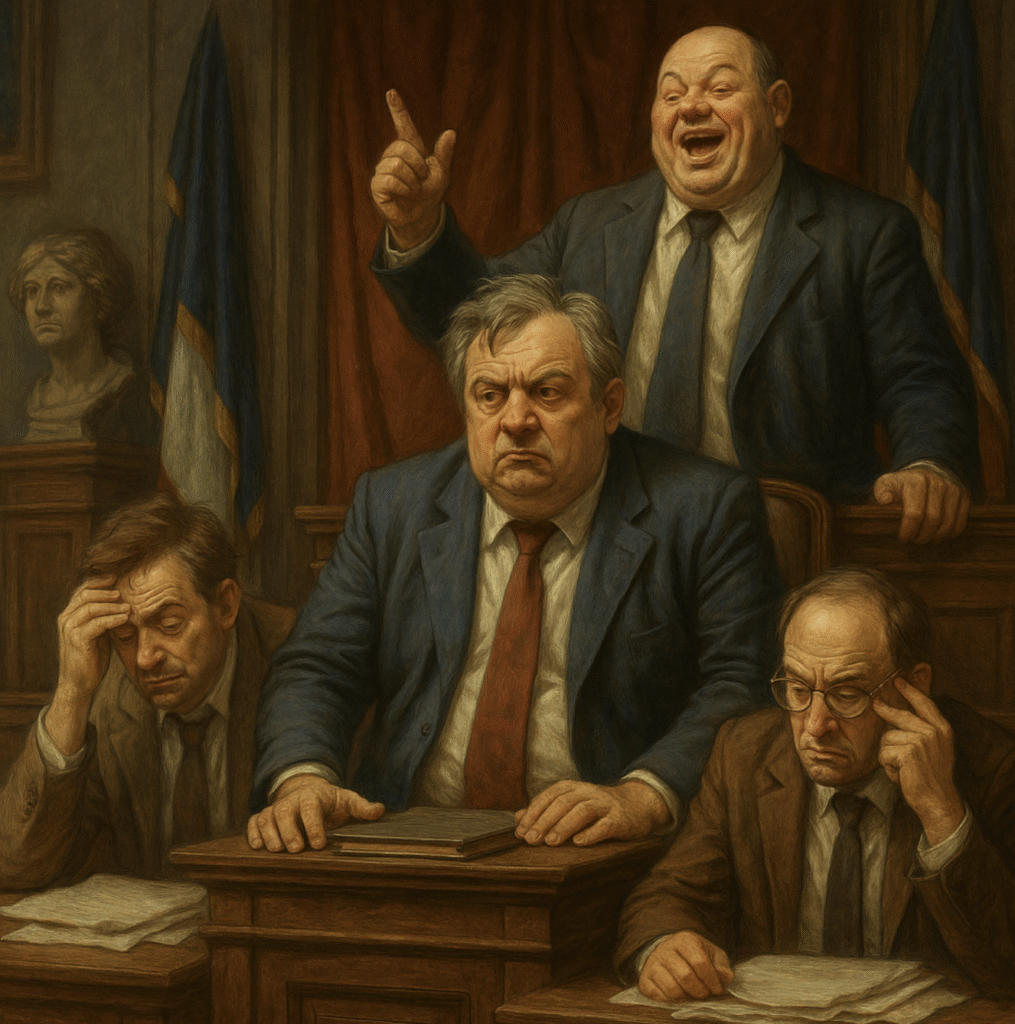

Il existe des mots qui traversent le temps comme des éclats de vérité. Kakistocratie en est un. Issu du grec kakistos « le pire » et kratos, « le pouvoir », il désigne littéralement le gouvernement des plus incompétents, des plus corrompus, des moins vertueux.

Longtemps relégué aux marges du vocabulaire politique, ce terme s’impose aujourd’hui comme un diagnostic lucide de notre époque.

Nous vivons dans un monde où la connaissance est partout, mais où la sagesse est nulle part. Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de savoirs, d’outils d’analyse, de données, et pourtant, jamais les décisions n’ont semblé aussi déconnectées de la réalité.

Ce n’est pas le chaos : c’est un ordre du désordre. Un système dans lequel l’incompétence n’est plus une erreur accidentelle, mais une stratégie assumée, un mode de gouvernance.

La kakistocratie n’est pas seulement le pouvoir exercé par les ignorants. C’est la transformation progressive d’un idéal politique (la démocratie) en théâtre d’apparences. Là où l’intelligence critique gênait, on a préféré la communication ; là où l’éthique contraignait, on a préféré l’efficacité du mensonge.

Ce glissement, imperceptible au départ, est devenu notre normalité : celle d’un monde où la médiocrité se confond avec la stabilité, et où le cynisme se déguise en pragmatisme.

II. L’incompétence organisée

L’un des paradoxes les plus frappants de la kakistocratie est qu’elle ne naît pas de la stupidité, mais du calcul. Les dirigeants incompétents ne sont pas nécessairement dépourvus d’intelligence : ils savent qu’en s’entourant de plus médiocres qu’eux, ils assurent leur survie.

Ainsi, les postes clés ne sont plus attribués à ceux qui maîtrisent leur sujet, mais à ceux qui savent se taire, obéir, ou flatter.

La loyauté devient plus précieuse que la compétence, la servilité plus efficace que le courage. Peu à peu, le système se referme sur lui-même. Les meilleurs s’en vont, écœurés. Les médiocres montent, rassurants.

Le savoir devient suspect : il dérange, il complique, il met en doute.

Cette mécanique n’est pas propre à un pays ou à une époque. On la retrouve dans toutes les grandes civilisations au moment de leur déclin : Rome, Byzance, les monarchies finissantes de l’Europe. L’histoire enseigne qu’un empire meurt rarement par manque de puissance, mais presque toujours par excès de complaisance. Quand la hiérarchie préfère les courtisans aux penseurs, les slogans aux idées, les illusions aux faits — la chute n’est plus qu’une question de calendrier.

Dans la politique contemporaine, ce processus s’est accéléré avec la montée du spectacle. Les réseaux sociaux, la télévision, la tyrannie du temps réel ont remplacé la réflexion par l’instantanéité. L’éloquence supplante la compétence ; l’émotion remplace la raison. Ceux qui gouvernent ne sont plus jugés sur leurs résultats, mais sur leur capacité à “tenir la narration”. Le pouvoir devient un show, et le peuple, son public captif.

III. La corruption comme ciment du pouvoir faible

On croit souvent que la corruption est le fruit de la cupidité. C’est faux : elle naît d’abord de la peur. Peur de perdre le pouvoir, peur d’être jugé, peur d’affronter la vérité. Dans une kakistocratie, les alliances ne se fondent pas sur les idées, mais sur la réciprocité des vulnérabilités. Chacun protège l’autre, non par conviction, mais par crainte de l’effondrement collectif.

Ainsi, le système devient auto-immunisé : la faute d’un seul mettrait en péril la survie de tous. La corruption, ici, n’est pas seulement financière : elle est morale, intellectuelle, structurelle. Elle consiste à renoncer au réel pour préserver le décor. À tolérer l’injustice, l’inefficacité, la manipulation, parce que les dénoncer fragiliserait le pouvoir.

C’est une corruption de l’esprit, avant tout : celle qui transforme le mensonge en “communication”, et la lâcheté en “sens politique”.

Hannah Arendt, dans La crise de la culture, écrivait :

“Le plus grand mal dans le monde est souvent commis par des gens qui ne décident jamais de devenir bons ou mauvais.”

Ceux-là sont les piliers de la kakistocratie : des individus qui, sans être monstrueux, participent au mal commun par confort, par inertie, ou par peur de penser.

Le résultat est une société où la corruption ne choque plus. Elle se dilue dans le quotidien. On n’attend plus des dirigeants qu’ils soient vertueux, mais simplement “moins pires” que leurs prédécesseurs. La médiocrité devient la norme, et la vertu, une excentricité.

IV. L’effondrement des contre-pouvoirs

Toute kakistocratie prospère sur un même terreau : l’endormissement des contre-pouvoirs. Quand la justice devient lente, quand la presse devient dépendante, quand les institutions se figent dans la bureaucratie, le pouvoir n’a plus besoin de se justifier. Il lui suffit de durer. La démocratie ne s’effondre pas sous un coup d’État : elle se dissout sous la fatigue civique.

À force de scandales sans conséquences, le citoyen cesse d’y croire.

À force de mensonges impunis, il cesse d’écouter.

Le cynisme s’installe : “ils sont tous pareils”.

Et dans ce vide moral, la kakistocratie s’installe comme une évidence tranquille.

Les médias, désormais intégrés à la logique du marché, ne jouent plus leur rôle de chiens de garde, mais de chiens de compagnie. Ils aboient parfois, mais ne mordent jamais. La justice, quant à elle, s’enlise dans la procédure, incapable de sanctionner ceux qui en maîtrisent les arcanes. Les institutions, jadis remparts, deviennent des labyrinthes.

Et lorsque le citoyen cherche la vérité, il ne trouve plus que des versions concurrentes de la réalité.

“La démocratie ne meurt pas dans le silence des armes, mais dans le bruit des rires et des likes.”

V. La manipulation comme science d’État

Dans le monde de la kakistocratie, le mensonge n’est plus une faute : c’est un outil de gestion. On ne ment pas pour dissimuler la vérité, mais pour la remplacer. Le discours politique devient un algorithme : il teste, ajuste, segmente. Ce n’est plus une parole, c’est une stratégie de captation. L’État, autrefois garant du sens, devient producteur d’illusions.

Chaque crise est un scénario ; chaque erreur, un récit.

Le langage se vide de substance pour devenir une mécanique émotionnelle.

Les mots “réforme”, “transparence”, “sécurité”, “efficacité” n’ont plus de sens précis — ils servent à occuper l’espace mental.

George Orwell l’avait anticipé :

“Le but du langage politique est de rendre les mensonges crédibles et les meurtres respectables.”

À cela, Noam Chomsky ajoutait :

“Le consentement n’a plus besoin d’être imposé, il est fabriqué.”

Nous y sommes.

La propagande n’a plus besoin d’affiches, ni de censure.

Elle s’exerce par saturation, par détournement, par lassitude.

Les citoyens ne croient plus à ce qu’on leur dit, mais ils cessent de vouloir savoir ce qui est vrai.

C’est la victoire parfaite du pouvoir : celle qui consiste non pas à être cru, mais à rendre la vérité indifférente.

VI. L’anthropologie de la médiocrité

Ce qui distingue la kakistocratie moderne de ses ancêtres, c’est qu’elle ne s’impose plus par la force, mais par la fatigue. Elle exploite notre lassitude collective, notre peur du conflit, notre besoin de stabilité. Elle promet un confort moral : celui de ne plus penser.

La complexité du monde devient son alibi ; l’apathie, sa complice. L’incompétence y fonctionne comme un langage commun. Elle rassure, car elle reflète nos propres renoncements. Nous acceptons d’être mal gouvernés comme nous acceptons d’être mal informés : par habitude. Et peu à peu, cette médiocrité devient une culture. Les élites politiques se reproduisent entre elles, imitant les codes de la réussite sans jamais la comprendre.

Elles s’habillent de prestige, mais ne portent plus de vision.

“Le confort intellectuel est devenu un opium collectif.”

Le peuple ne demande plus des dirigeants éclairés, mais des figures familières.

Les “gens comme nous” triomphent des “gens qui savent”.

L’érudition est perçue comme arrogance, la nuance comme faiblesse, la profondeur comme ennui.

Ainsi meurt la pensée politique, non pas sous la censure, mais sous les applaudissements.

VII. Le prix du mensonge permanent

Chaque système a son coût.

Celui de la kakistocratie est immense, mais invisible : c’est la perte de confiance.

Quand plus personne ne croit à rien, tout devient possible; même le pire.

Le mensonge répété finit par créer une réalité parallèle où la vérité n’a plus de valeur.

Et dans cet espace moral déserté, prospèrent les populismes, les manipulations, les colères sans boussole.

La kakistocratie n’est pas un accident de parcours : c’est une logique de civilisation.

Celle d’un monde qui a confondu communication et conscience, pouvoir et compétence, autorité et vérité.

Elle est le miroir de nos contradictions : nous exigeons des dirigeants honnêtes, mais nous récompensons les plus rusés ; nous réclamons la vérité, mais nous votons pour les belles histoires.

VIII. Ouverture philosophique : Pour une Sapiocratie

Si la kakistocratie est le règne des pires, la sapiocratie serait le gouvernement des sages.

Non pas une aristocratie de naissance, mais une méritocratie du savoir, de la conscience et du discernement.

Une civilisation qui placerait la lucidité au-dessus du calcul, la compétence au-dessus du paraître, la vérité au-dessus du confort.

Une politique fondée sur la connaissance, non sur la communication.

Une gouvernance où l’éthique ne serait pas un slogan, mais une structure.

La sapiocratie ne serait pas un régime, mais une orientation : celle d’une humanité qui se souvient que penser est un acte moral.

Elle exigerait que le savoir redevienne un bien commun, que la formation des élites ne soit plus une reproduction, mais une ascèse.

Et surtout, qu’on cesse de confondre la simplicité avec la bêtise, et la complexité avec la trahison.

“Ce ne sont pas les incompétents qui détruisent le monde, écrivait Einstein, mais ceux qui les regardent sans rien dire.”

Le combat n’est donc pas contre les dirigeants médiocres, mais contre notre propre résignation.

Redonner sens au savoir, à la vérité, à la pensée critique — voilà le premier acte politique de la reconstruction.

#chapitre1 – État du monde

Sources & références

- Bentham, Jeremy — A Fragment on Government, 1776.

- Arendt, Hannah — La crise de la culture, 1961.

- Orwell, George — 1984, 1949.

- Chomsky, Noam — Manufacturing Consent, 1988.

- Han, Byung-Chul — La société de la transparence, 2012.

- Krugman, Paul — “The Kakistocracy”, The New York Times, 2018.

- Lewis, Michael — The Fifth Risk, 2018.

- Valéry, Paul — Regards sur le monde actuel, 1931.

- Foucault, Michel — La microphysique du pouvoir, 1975.